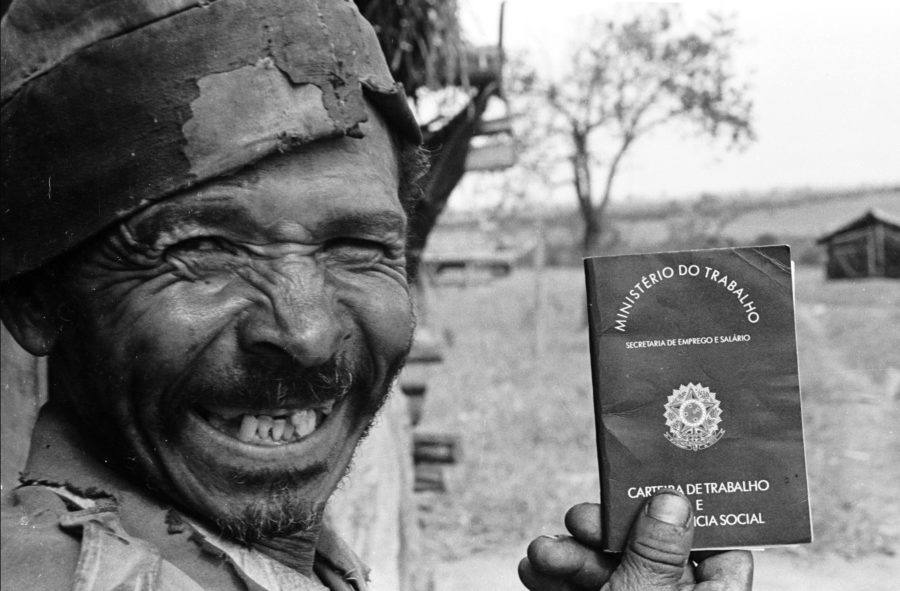

Imagens poéticas e de sutileza única, mas que retratam alguns dos maiores sofrimentos e opressões do Brasil. O fotógrafo documentarista João Ripper rodou todo o país registrando a “beleza dos fazeres das pessoas”, como ele caracteriza seu trabalho.

Nesta sexta, às 19h, ele lança em Belo Horizonte o projeto “Bem Querer o Brasil”, que arrecada dinheiro para que suas imagens sejam disponibilizadas em um arquivo público na Biblioteca Nacional e sejam difundidas para as organizações e movimentos populares. Nesta entrevista, ele conta o que aprendeu com suas andanças e dá conselhos aos jovens que desejam trilhar o caminho de fotografar pelos direitos humanos e lutar contra a “história única” difundida pela imprensa empresarial. Confira:

Brasil de Fato - Em seu trabalho, você sempre procurou retratar a vida da classe trabalhadora, dos indígenas, dos quilombolas, das mulheres, movimentos populares. Por que decidiu seguir por esse caminho, o que essas pessoas têm que te inspira tanto?

João Ripper - Eu acho que isso tem alguma inspiração de berço. Meu pai, minha mãe e minha tia eram pessoas que tinham um respeito muito grande pelos outros. Meu pai veio do Ceará - uma parte da viagem em um pau de arara, outra em um ônibus - para o Rio. Quando eu comecei a fazer jornalismo e me decepcionei com o trabalho e a postura dos jornais, eu comecei a pensar maneiras de documentar essas populações e mostrá-las com histórias diferentes, mostrá-las sem o perigo, o estigma da história única. As populações tradicionais, de um modo geral, são mostradas pela violência ou pela ausência, como se fossem pessoas que nada fizessem. Por exemplo, as favelas são criticadas pelas moradias, porque a maioria não tem assinatura de engenheiros, de arquitetos. Se olharem de outra forma, veriam que os pedreiros, junto com as famílias, em mutirões, conseguiram diminuir um problema que o Estado não conseguiu, que é a habitação. É muito importante contar as histórias e mostrar as belezas que essas pessoas têm. Não só as belezas físicas, mas as belezas dos seus fazeres. As pessoas se aproximam pela beleza do que fazem, das lutas que têm. Essa identificação, essa proximidade faz existir a humanidade. E na hora de se contar as histórias dos menos favorecidos, o que é tirado da edição é justamente essa beleza. Essa é a histórica única, que quebra a dignidade das pessoas. O Brasil carece de um mergulho na sua própria população.

Você fotografa situações horríveis que acontecem no Brasil: seca, trabalho escravo e infantil, negligência... Como retratar essa realidade respeitando a dignidade das pessoas fotografadas?

A primeira coisa é estar aberto a aprender. Eu aprendi. Eu tinha pena das pessoas oprimidas. De repente, eu vi elas, depois de sofrerem violência, festejarem o aniversário de uma criança, dançarem. E eu vi que tinha muito mais a aprender do que a dar para essas pessoas. Eu aprendi a olhá-las como igual. Tire a pena, porque a pena é uma soberba e uma arrogância bem-intencionada, e a substitua pela solidariedade. E por que as pessoas são belas ou estão com expressões bonitas mesmo em atos violentos? Porque um ser humano, quando sofre, não se torna mau pela injustiça. Uma vez minha mãe me disse: 'filho, deixa a dor e a agonia terem só o tamaninho delas'. E essas pessoas definem isso, fazem isso. Deixam a dor ter o tamaninho dela e vivem com uma força, uma imensidão muito grande. A gente precisa aprender que a beleza não é uma forma de olhar colonizada, não é do jeito que vendem a beleza.

Eu defendo uma fotografia compartilhada. Quando eu estou na comunidade, identifico algumas pessoas para me ajudarem e antes de ir embora as fotos são projetadas. Se alguma imagem fere alguém, se a pessoa fica triste ao se ver, eu deleto do meu acervo. E eu deixo com as pessoas um pen-drive em alta resolução com cerca de 200 fotografias e deixo também com as organizações que lutam por elas. Agora estou propondo que as pessoas participem do processo da imagem. Afinal, se elas me dão a transparência de suas vidas, por que não podem editar junto comigo?

Você trabalhou em muitos jornais da mídia comercial. Isso foi algum problema para a liberdade do seu olhar como fotógrafo?

A mídia é subserviente às elites. Eu, particularmente, nunca fiz uma foto contra a minha consciência. Como disse, fui aprendendo a deixar de ter pena, fui fazer cursos sobre população tradicional. Não quis mais os jornais e revistas porque vi que ou o meu material não ia sair, o que era o de menos, ou a minha imagem ia ser usada com interesses diferentes dos que eu concordo. Não existe imparcialidade, nem dos jornais e nem nossa. O discurso da imparcialidade por si só já oculta a realidade que a gente vive. A parcialidade deveria ser assumida.

Você lutou muito, no meio sindical, para a valorização do trabalho dos fotógrafos. Hoje, a questão dos direitos trabalhistas está melhor para os profissionais da imagem? Como você vê o surgimento desses novos coletivos de fotografia?

Eu acho fantástico existir os vários coletivos, cada um com sua organização própria decidindo se assinarão individualmente ou coletivamente e, principalmente, pensando e fazendo documentações em prol dos direitos humanos. De forma coletiva ou individual, a gente consegue romper o absurdo da comunicação que é o 'furo'. A comunicação é para ser distribuída, para um monte de gente saber. Quanto mais, melhor, não é para só um dar. Em relação à situação dos fotógrafos, muitas coisas foram conquistadas, mas foram deixadas de lado. Conquistamos o direito ao crédito, que não existia. Tem a tabela de preços mínimos, mas ela está desmantelada. Na verdade, a gente vê um mercado que não suporta mais o número de pessoas que se formaram nas universidades. Se isso por um lado é ruim, por outro mostra que cabe às universidades, aos coletivos, aos velhos e jovens fotógrafos perceberem que o mundo está aí para criar formas de fazer. Claro que é preciso subsistir, viver bem, poder pagar suas contas. Hoje é possível pensar com todas as tribos como abrir parcerias de trabalho e realizar, apesar das dificuldades que se apresentam.

O que é o projeto Bem Querer o Brasil?

O Bem Querer o Brasil é um projeto muito grande que eu tenho de doar todo o meu acervo para a Biblioteca Nacional, um órgão público, como também doar para várias organizações de direitos humanos. A gente vem trabalhando nisso há quase três anos e foi levantado fotograma por fotograma da história que eu documentei em película. Isso deu mais de 140 mil imagens. Então, nós fizemos um projeto que consiste em identificar cada foto, tratar, escanear e distribuir. É fundamental que cada vez mais as organizações que lutam por direitos tenham o uso da imagem, que é muito forte nas novas mídias. Agora, é importante entender que não é para ter o discurso de que ‘a fotografia vale mais do que mil palavras’. Arte e informação não devem competir. Se você tem uma bela imagem e por trás dela a história daquelas pessoas, você conquista adeptos. Com a doação do acervo, a ideia é multiplicar. Quero que o MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra], os quilombolas, indígenas, catingueiras, geraizeiras tenham acesso para fazer seus projetos e informar a sociedade.

Dessas suas andanças pelo país, o que de melhor aprendeu com o povo brasileiro? Como isso te transformou?

Isso me transformou para o contrário do ódio. Um povo que me surpreendeu pela capacidade de resistir mantendo o amor. O brasileiro tem uma deliciosa teimosia de ser feliz. Eu aprendi que não importa o que vem, a gente precisa ser feliz. E a gente precisa socializar essa felicidade. Eu saio tão mais forte ao documentar o povo, por mais que às vezes eu chore documentando. Eles sacodem a poeira e saem por cima.

Edição: Larissa Costa